克里斯蒂安·比亚西曾在佛罗伦萨美术学院学习,并于1993年毕业于雕塑系。他于1995年开始了职业生涯。他的创作领域涵盖了视觉艺术的多种表现形式,从雕塑到装置艺术,从环境艺术到舞台设计和戏剧导演。他的作品被纳入众多意大利及海外的私人和公共收藏。他与众多视觉艺术和表演艺术领域的著名人士及机构有过合作,包括让-米歇尔·弗隆(Jean-Michel Folon)、伊利亚·卡巴科夫(Ilya Kabacov)、马里奥·莫尼切利(Mario Monicelli)、乔治·阿尔贝塔齐(Giorgio Albertazzi)以及与他合作超过十年的卡拉·弗拉奇(Carla Fracci)。在其职业生涯的同时,Biasci于2007年开始了学术生涯。2013年至2018年期间,他在中国的多所大学担任客座教授。自2021年起,他成为佛罗伦萨美术学院雕塑系的正式教授。近年来,他主要专注于公共艺术,并与多个建筑和城市规划事务所合作。他还被罗马市政府列入“公共艺术创作委托项目的职业艺术家名单”(罗马市第150号议会法令,2006年4月5日)。2021年,他与Giandomenico Semeraro合作出版了书籍《雕塑与城市空间》(Scultura e spazio urbano),由Smith出版社出版。

部分展览精选

• 2024年 – “Je t'aime” – 多加纳厅,公爵宫,热那亚

• 2023年 – “法尔特罗纳艺术之路 – 艺术与环境文化” – 安德烈亚城堡,佛罗伦萨

• 2023/24年 – “雕塑展 – 马德拉彼特拉博物馆,范维特利庆典” – 卡塞塔王宫,卡塞塔

• 2023年 – “柏林双年展 – 艺术的纬度” – 空间1,贝塔尼恩艺术区,柏林,德国

• 2023年 – “秘密” – 格里马尔迪塔楼,公爵宫,热那亚

• 2022年 – “水之声” – 格奥尔吉奥菲利学院,佛罗伦萨

• 2020年 – “两种文化与空间” – 青岛雕塑艺术博物馆,中国

• 2019年 – “雕塑展” – 科隆宫美术馆,阿普里切纳,福贾

• 2017年 – “当代语言的再认识” – 博克斯艺术博物馆,圣多梅尼科纪念建筑群,科森扎

• 2017年 – “U-gallery” – 博览区,福贾

• 2016年 – “学院的印记 – 学术与当代性” – 佛罗伦萨设计艺术学院画廊

• 2012年 – “Marmotec 2012” – 卡拉拉

• 2012年 – “感情” – 莱奥波尔达车站,比萨

• 2011年 – “雕塑” – OpenOne艺术画廊,彼得拉桑塔,卢卡

• 2011年 – “卡拉拉大理石周” – 卡拉拉,历史中心

• 2010年 – “Cristian Biasci的焦虑之光” – Corsanini艺术工作室,第十四届国际雕塑双年展,阿文扎,卡拉拉,意大利

• 2010年 – “开放工作室2010/2011” – 斯特罗齐宫当代文化中心,佛罗伦萨/比萨

• 2010年 – “2010年国际雕塑展” – 宫崎,日本

• 2010年 – “海对海” – 圣奥古斯丁博物馆,热那亚

• 2010年 – “虚空与形态” – 国际雕塑与装置展,基亚文纳和皮乌罗(索诺德里奥)

• 2009年 – “OPEN 12” – 国际雕塑与装置展,威尼斯

• 2008年 – “第十三届国际雕塑双年展” – 卡拉拉

• 2008年 – “Corsanini艺术工作室雕塑家展” – 斯塔万格,挪威

• 2005年 – “即将到来的形态” – 米开朗基罗大卫雕像500周年庆典,佛罗伦萨美术学院画廊

部分戏剧活动精选

(舞台设计、导演、布景及合作)

• 2019年 – “奥斯威辛的小提琴” (戏剧、导演与布景) – 托斯卡纳幕布基金会,卡希纳,意大利比萨

• 2018年 – “托斯卡”(导演) – 巴斯蒂亚市政剧院,科西嘉岛(法国)

• 2017年 – “庞贝的朱庇特”(导演与服装设计) – 乌戈·焦尔达诺剧院,福贾/庞贝考古区大剧院/马鲁基诺剧院,基耶蒂 – 与SkyClassica HD合作制作的DVD

• 2013年 – “弄臣”,导演C. Biasci与F. Corucci(导演与舞台设计) – 梅塔斯塔西奥剧院,普拉托

• 2012年 – “赫卡柏、恶心与屠杀”,导演B. Menegatti(舞台设计),根据Riccardo Reim的原创剧本改编自欧里庇得斯 – 科洛塞奥剧院,罗马

• 2011年 – “弄臣”,导演Beppe Menegatti(舞台设计与服装设计),米凯洛佐庭院,梅迪奇·里卡尔迪宫,佛罗伦萨

• 2011年 – “国王的娱乐”,导演Beppe Menegatti(舞台设计与服装设计),米凯洛佐庭院,梅迪奇·里卡尔迪宫,佛罗伦萨

• 2011年 – “波西米亚人”,导演Goffredo Gori(舞台设计),皇帝城堡,普拉托

• 2010年 – “罗密欧与朱丽叶”,导演B. Menegatti(舞台设计),罗马歌剧院,夏季剧季,卡拉卡拉浴场,罗马(夏季剧季开幕演出)

• 2010年 – 塞缪尔·贝克特的《欢乐时光》,导演F. Corucci(舞台设计),Corsanini艺术工作室,Ravaccione大理石画廊,第十四届国际雕塑双年展,卡拉拉

• 2009年 – “仲夏夜之梦”,导演B. Menegatti(舞台设计),罗马歌剧院,夏季剧季,卡拉卡拉浴场,罗马(夏季剧季开幕演出)

• 2007年 – 《Punkitititì的面具》,导演 Q. Conti(场景细节设计),罗马国家剧院

• 2007年 – 《皮尔·金特》,导演 B. Menegatti(舞台设计),罗马歌剧院

• 2007年 – 《丑角 - 罗密欧与朱丽叶》,导演 B. Menegatti(舞台设计),罗马歌剧院,夏季剧季,罗马卡拉卡拉浴场

• 2006年 – 《女祭司》,导演 B. Menegatti(舞台设计),罗马歌剧院,夏季剧季,罗马卡拉卡拉浴场(夏季剧季开幕演出)

• 2003年 – 《上帝保佑女王》,导演 B. Menegatti(助理 E. Mannini),罗马国家剧院

• 2002年 – 《复仇女神》,导演 A. Calenda(场景细节设计),锡拉库萨希腊剧院

• 2002年 – 《莎士比亚的凯撒大帝为Giorgio Albertazzi》,导演 A. Calenda(场景细节设计与合作,助理 E. Mannini),罗马阿根廷剧院

• 2001年 – 《瓦隆的对话》,导演 Armand Delcampe(合作),布鲁塞尔卢汶 Jean Vilard 剧院

• 2001年 – 《我的朋友们》由Mario Monicelli编写,导演 C. Insegno(舞台设计),阿格里真托市政剧院

阿莉德,青铜,不锈钢, 200 x 100 x 85 cm,2005

.png)

埃莉德,青铜,钢,不锈钢,200 x 100 x 50 cm,2005

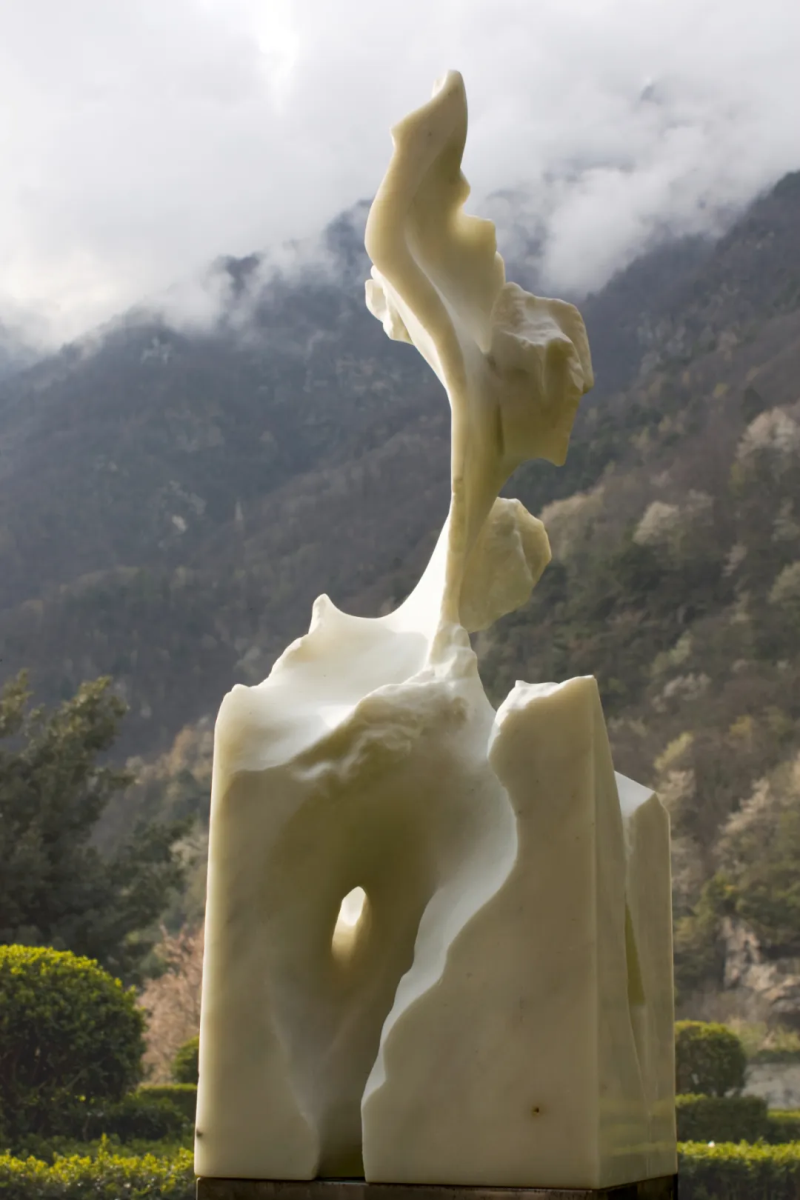

主体,卡拉拉白色雕塑大理石,最高 80 x 30 x 30 cm,2010

主体 2,卡拉拉白色雕塑大理石,高 72 x 30 x 30 cm,2010

缺席 1,比利时黑色大理石,55 x 55 x 12 cm,2010

缺席 3,比利时黑色大理石,157 x 52 x 6 cm,2010